何故アトピー性疾患は増えているか

1)環境の変化

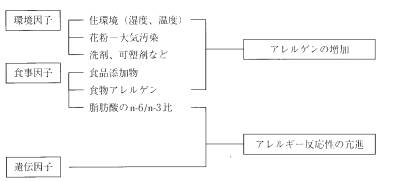

アトピー性疾患は発展途上国では稀である一方、先進工業国では近年増加傾向にあり、その発症に環境因子の重要性が示唆されている。住居の機密性、じゅうたん使用によるダニの発生、大量のスギ花粉の飛散、ジーゼルエンジンによる大気汚染、食物添加物、食品アレルゲン、化学物質、ストレス社会、細菌感染症の減少、高脂質の過剰摂取などがある。

a)年代別発症頻度について

花粉症:成人期までは徐々に発症頻度が増えていく。花粉が増えたことが関係あるが、老人は少ない。抗ヒスタミン剤が有効である。

喘息:幼児期に多く、思春期、成人期になると減少する。乳児期から幼児期は気管支および自律神経が未発達であるが、思春期以降になると、自律神経が発達しステロイドホルモンも充分に分泌されるようになる。老年期になるとふたたび増加するが、大気汚染、喫煙なども影響する。抗ヒスタミン剤は無効。

アトピー性皮膚炎:乳児期に多い。その後患者数は減っていくが、思春期になるとふたたび増加する。これはストレスが加わることで悪化するようである。抗ヒスタミン剤は痒み止めの効果はあるが、湿疹には無効。老人にはあまり見られない。

|

アレルギー性疾患の年代別発症度 |

||||||||

|

|

乳児期 |

幼児期 |

小児期 |

思春期 |

成人期 |

老年期 |

抗ヒ剤 |

要因 |

|

|

1歳まで |

1〜6 |

6〜15 |

15〜25 |

25〜65 |

65以上 |

|

|

|

花粉症 |

− |

± |

+ |

++ |

+++ |

− |

有効 |

花粉 |

|

喘息 |

± |

++ |

+ |

± |

± |

++ |

無効 |

自律神経 |

|

アトピー性蕁麻疹 |

+++ |

+ |

± |

++ |

+ |

− |

無効 |

ストレス |

|

急性蕁麻疹麻疹 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

有効 |

食事 |

|

慢性蕁麻疹 |

− |

− |

± |

++ |

+ |

− |

不明 |

不明 |

急性蕁麻疹:IgE抗体が関与しないので、いわゆるアトピー疾患ではないが、I型アレルギー反応で発症する。原因は大部分の例では不明である。急性蕁麻疹は体調が悪い時に発症することが多い。年代別に違いはない。抗ヒスタミン剤が有効である。ただし、慢性蕁麻疹は思春期から成人期に多く、アレルギー機序の明らかでないことが多い。

b)発症要因

a)花粉症は戦後に患者数が増え、10年ごとに20-50%の割合で増加している。2月から4月にかけてスギ林に近い住民の約20%、大都市住民でも10%くらいがスギ花粉症に罹患し国民病の様相を呈する。近頃は新聞、テレビで花粉症情報がアナウンスされ、多くの花粉症グッズも販売されている。戦中・戦後に沢山のスギが植林され、そのまま伐採されないので、多量の花粉が飛散することが原因と考えられている。ジーゼルエンジンの排気ガスに含まれる微粒子が鼻や目の粘膜の過敏性を増加させたという考え方もある。

b)気管支喘息はこの20〜30年の間に0.5-1%から3-4%に増えた。乳児期の喘鳴(ゼーゼーいうこと)は大部分が喘息様気管支炎で、猫の毛、そば殻、ハウスダストなどが原因の小児喘息はそれほど多くない。成長するに従い患者は減るが、高齢になるにつれて増加する。高齢者の喘息は喫煙、大気汚染、ジーゼルエンジンの排気ガスに含まれる微粒子などが悪化要因となる。

c)乳児アトピー性皮膚炎は母親からのホルモンの影響で乳児脂漏が目立つ。痒みがあり、掻きこわすので、ジクジクしてとびひのようで治りにくい(免疫不全を思わせる)。成長するにつれて、アトピー患者は減少するが、ドライスキンの人は皮膚炎が続く。卵、牛乳に対するIgE抗体が認められるが、3歳ぐらいになると、卵、牛乳に対する抗体が減り、ダニに対するIgE抗体が増える。ダニに対する抗体は喘息、アレルギー性鼻炎の原因でもある。経験的にはアトピーが悪化すれば喘息は軽快し、アトピー症状がよくなれば喘息は悪化する。アトピー性皮膚炎は食餌の欧米化、家ダニの増加、ストレスなども増悪因子となる。

2)免疫機序の変化

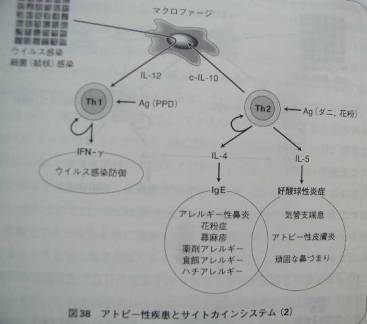

ウィルス感染や細菌感染では単球・マクロファージが反応し、マクロファージからインターロイキン12(IL-12)が分泌される。そのIL-12はTh1細胞に作用してINF-γを産生し、Th2細胞からのIL-4、IL-5の分泌を抑える。なお、形質細胞が反応する場合は、IgG抗体が作られ免疫の働きをする。健常人はTh1細胞とTh2細胞のバランスが保たれているが、アレルギー患者はTh2細胞へ分化しやすい(Th1/Th2細胞のアンバランス)素因を持つ。すなわちダニ、スギなどが感作Tリンパ球に作用すると、Th1(T helper-1)細胞ではなくTh2(T helper-2)細胞からインターロイキン4(IL-4、IgE抗体が作られる)とIL−5(好酸球を浸潤させる)が分泌される(右図)。

ウィルス感染や細菌感染では単球・マクロファージが反応し、マクロファージからインターロイキン12(IL-12)が分泌される。そのIL-12はTh1細胞に作用してINF-γを産生し、Th2細胞からのIL-4、IL-5の分泌を抑える。なお、形質細胞が反応する場合は、IgG抗体が作られ免疫の働きをする。健常人はTh1細胞とTh2細胞のバランスが保たれているが、アレルギー患者はTh2細胞へ分化しやすい(Th1/Th2細胞のアンバランス)素因を持つ。すなわちダニ、スギなどが感作Tリンパ球に作用すると、Th1(T helper-1)細胞ではなくTh2(T helper-2)細胞からインターロイキン4(IL-4、IgE抗体が作られる)とIL−5(好酸球を浸潤させる)が分泌される(右図)。

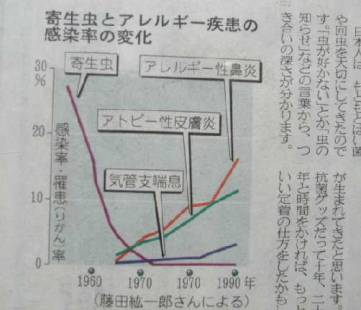

3)感染症の減少

新生児の免疫反応はTh2細胞分化が優位であるが、成長に伴いTh1細胞分化に変化する。成長に伴い環境から適当な刺激が入ることにより、Th1/Th2細胞のバランスが保たれる。すなわち細菌、ウィルス感染により、単球・マクロファージからインターロイキン12(IL-12)が分泌され、このIL-12がIFN-γを作り出し、感染防御にあたる。と同時にINF-γがTh2細胞からのIL-4,IL-5の分泌を抑制する。

新生児の免疫反応はTh2細胞分化が優位であるが、成長に伴いTh1細胞分化に変化する。成長に伴い環境から適当な刺激が入ることにより、Th1/Th2細胞のバランスが保たれる。すなわち細菌、ウィルス感染により、単球・マクロファージからインターロイキン12(IL-12)が分泌され、このIL-12がIFN-γを作り出し、感染防御にあたる。と同時にINF-γがTh2細胞からのIL-4,IL-5の分泌を抑制する。

しかし、戦後のわが国では多量の抗菌薬やワクチン接種によりTh1細胞分化を誘導する細菌感染やウィルス感染が減少し、免疫機構が変わった可能性がある(Th1細胞が減少し、Th2細胞が増加する)。かっては、好酸球はヒスタミン、SRS-Aを分解する酵素を持ち寄生虫や微生物に対して、アレルギー反応を抑制すると考えられていた。現在は寄生虫感染が減少し、好酸球は行き場を失っている。I型アレルギー反応の際、IL-5により好酸球が大量に動員され、好酸球炎を引き起こすことが明らかとなった。

人間は基本的には一万年前と同じ遺伝子と免疫細胞をもっているが、退治する細菌やウィルスが減少すれば、免疫細胞はほかに向かって反応し、通常はほとんど無害であるダニやスギ花粉など抗体を作る。戦後社会の行き過ぎた清潔志向、あらゆる細菌を寄せ付けない風潮が問題で、人間の生体防御機構を働かしていろいろな抗体を作ることが必要となる。今後は私たちの生活では、IL-12の分泌を促進するようにしなければならない。